Vor kurzem bin ich auf ein Gedicht

von Antoine Cassar gestoßen, das mich sehr beeindruckt hat. Auch

der Autor, der in der "No Border" Bewegung aktiv ist, hat

mein Interesse geweckt. Das Gedicht trägt den Titel "C'est

la vie" und ist in vielen Sprachen gleichermaßen geschrieben,

ein multilinguales Mosaikgedicht also. (Nachlesen kann man das Gedicht

in der Publikation "Muzajk - an exploration in multilingual verse",

Edizzjoni Skarta 2008 sowie auf: https://antoinecassar.wordpress.com.)

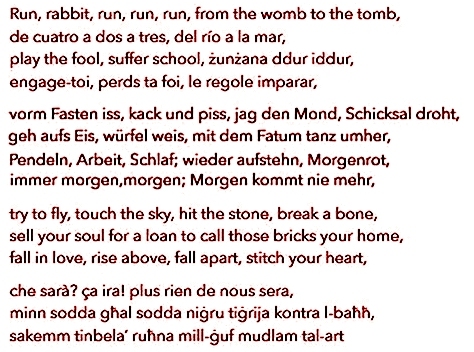

Ich zitiere hier die erste Strophe in der vielsprachigen Fassung, die

zweite in deutscher Übersetzung, die dritte englisch und die vierte

wiederum als multilinguales Mosaik.

CC’est la vie

Dieses Gedicht weiß viel von der Welt, ein

bisschen erzählt es von der Sprache, der Sprachverwirrung, die

vielleicht keine sein muss und ein bisschen vom Leben, dem wir wie Hasen

entgegen-, davon- oder hinterherlaufen: "Lauf,

Hase, lauf, lauf lauf." Wenn ich die Zeilen Run rabbit run

lese, muss ich an einen Song denken, der, wie ich nun recherchiert habe,

von Flanagan & Allen im Jahr 1939 gesungen wurde: "Run

rabbit, run rabbit, run, run, run / Run rabbit, run rabbit, run, run,

run." Es gibt aber auch einen gleichnamigen Song von Wilfried

Scheutz aus dem Jahr 1973: "Wenn du nicht

verlieren willst, nimm die Füße in die Hand. Run run rabbit

run. Lauf Hase lauf." Ich werde aber auch an eine Strophe

eines Pink Floyd Songs, den ich, obwohl ich kein Pink Floyd-Fan bin,

war oder sein werde, im Ohr habe. Es handelt sich um den Song "Breathe"

und die Strophe lautet folgendermaßen:

Run, rabbit run.

Dig that hole, forget the sun,

And when at last the work is done

Don't sit down it's time to dig another one.

Genug von Hasen, die laufen und die uns, jedenfalls in all diesen Texten daran erinnern, dass das Leben gefährlich ist und überdies selbst ein Hase, der uns davonläuft. Zurück zu Gedichten, die viel wissen und zurück zur Frage, was oder wie viel das Gedicht weiß. Dazu stelle ich einen Text der Autorin Irena Habalik vor, den ich in der lesenswerten Anthologie "Versnetze 11" (herausgegeben von Axel Kutsch 2018) entdeckt habe.

Was weiß das Gedicht

Kennt es seinen Klang, die

Farbe, das Gewicht?

Spürt es den Raum, der einsamer wird? Sieht es ein Hand-

gelenk, eine Tastatur, die Worte, die drängen aufs Papier?

Ruft es deinen Namen nachts? Bläst es dir

das Irrlicht in die Stirn?

Du steckst den Kopf in seinen

Sand, zählst den Rest

hebst das Glas mit seinen Initialen, du erhebst dich

bist riesengroß, während es schrumpft und umgekehrt

du horchst an seiner Tür, suchst Zuflucht in der Schrift

du ahnst was innen quillt nach außen will

Es ergötzt sich an deinem

Geschlecht, es ist dein Sprung

ins Vogelgezwitscher und

es liebt dich wie ein Lieblingsgericht, es spuckt dich aus

mit Haut und Haar, kehrt um, du bleibst zurück

wo du nicht bist, es ist was es ist (E. Fried).

Ja, was weiß das Gedicht? Und in welcher Art

teilt es uns sein Wissen mit, falls es mehr weiß als wir, die

Autor*innen und/oder Leser*innen? Wird im Gedicht etwas offensichtlich,

etwas wie ein Irrlicht, ein Schicksal, eine Hasenpfote, eine Zuflucht,

eine Sprache, die nicht dazu dient, die Gedanken zu verbergen, ein Morgenrot

ohne morgen und - gelegentlich - ein Ausblick, ein Einblick, ein Augenblick,

ein Überblick, ja vielleicht ein Panoramablick?

Ist ein Gedicht auch ein Instrument des Widerstands gegen die Welt,

in der wir leben, in der wir unsere Tage verbringen, in der uns der

Himmel auf den Kopf fällt? Nicht jedes Gedicht weiß das Gleiche

oder das Selbe, aber viele Gedichte gemeinsam wissen ziemlich viel.

Und sie sind bereit, uns einen Augenblick zu gewähren, einen Rundblick,

einen Anblick, gelegentlich auch einen Silberblick.